楽しい + さまざまな体験に満ちた調査実習を紹介します

地域調査を通じて社会をとらえる

-地理学的観点からみた魚津市の調査

大西宏治(富山大学人文学部准教授)

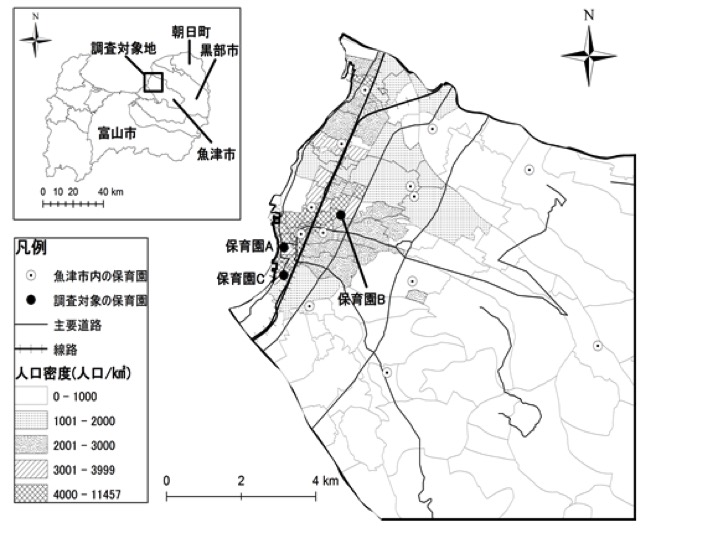

図1 魚津市の人口密度と保育園の立地

2010年度国勢調査より作成

図1 魚津市の人口密度と保育園の立地

2010年度国勢調査より作成

どの大学でも地理学研究室では地域調査実習が実施されている。学問分野の特徴を反映して調査の目的は空間的な視点から社会の課題にアプローチするものが設定される。地理学などが実施する地域調査は特に「地域」という視点や地図に表すことができる現象に焦点をあてた社会調査ともいえる。

地理学実習で地域調査をする際、調査前には地形図や住宅地図に代表される特定の目的に特化した地図類、角川書店の出版する『地名辞典』などを利用して調査する地域についての知識を整理する。それに加えて、人口や農業、商業、工業など様々な統計データが集落単位で公開されており、地図化も容易なため、あらかじめ統計データを反映させた地図である主題図を最初に作成する。図1は魚津市における女性就労と子育てに関する調査をしようと考えた学生が作成した主題図で、人口密度と保育園の立地を表したものになっている。

かつて、このような地図を作成するのは手作業だったが、現在ではフリーソフトの地理情報システム(GIS)やコンピュータ上で図を描くソフトウエアが普及したことで、地図をつくるハードルは下がっている。紙にインクを使って直接描いていた時代は、手先が少しでも誤ると完全書き直しになった。しかし、現在ではコンピュータの上で作成するのでやり直しがいくらでもできる。

写真1 インタビュー調査の様子

写真1 インタビュー調査の様子次に現地調査について少し説明したい。調査の目的に従って住民や企業、団体などへインタビューやアンケートを実施して、データを取得する。写真1はコミュニティバス利用に関するインタビュー調査の様子である。交通弱者の足として運営されているコミュニティバスは実際にどのような利用がされているのかを調査している。調査に際して一定の仮説をたてて取り組むが、インタビュー調査の中で、あらかじめ考えてもいなかったような話が得られて、自分たちの想像力の乏しさに気づかされることも多い。

地理学の社会調査が他の社会調査と大きく違うのは、調査したことを地図にして説明したり、地域の中で実態のある事象を使ったりしながら説明する点にある。現実の空間上にデータを展開することで、分布とか距離といった空間概念を利用しながらデータを説明する。社会調査はどの分野でも地域に入り込むものはかなり泥臭いものになると思うし、まとまるのだろうかという調査にもなる。しかし、地理学の場合、最後は空間という視点で整理しなおすことでそれなりの調査レポートにまとまる。

図2 魚津市で未就学児を持つ就業女性の生活時空間

図2 魚津市で未就学児を持つ就業女性の生活時空間図2は子育てしながら就労する女性の生活時空間を「時間地理学」という手法で説明した図である。横軸が空間、縦軸が時間を表し、祖母、Bさん、そして保育園に通う4歳児と小学校に通う6歳児の時空間行動の軌跡が記されている。Bさんは朝、4歳児を保育園に送り届けた後、出勤している。その後、小学生は学校が終わると学童保育へ向かうが、Bさんの就業時間が18時までと遅いため、子どもの祖母が自家用車で小学生と保育園児を迎えに行き、18時にはこどもたちに夕食を提供し、その間にBさんが帰宅する。このように祖父母の支援も得ながら、高い女性就業率が成り立っていることを示している。加えて、自家用車を利用したり、通勤距離の短い仕事も選択している。このように時空間の制約を克服しているために高い女性就業率が成立している。

このように調べたものを空間を通してみるとどのように見えるのかを考えるのが、地理学からの調査実習である。受講した学生たちに感想をたずねると、やはり最後は地図や空間で事象を説明できるようになることがよかったという感想が多い。様々な学問分野が社会調査をしているが、それぞれの分野には固有の特徴があるだろう。そして地理学の場合はやはり地図や空間から社会をとらえる点に特徴があるのだろう。

(2018年3月3日UP)

社会調査実習という選択

―「自主避難」という選択に関する社会調査実習の現場より

多田光宏(熊本大学文学部准教授)

鹿児島県の川内原発にもフィールドワークに出かけた

(写真は熊本駅にて)

鹿児島県の川内原発にもフィールドワークに出かけた

(写真は熊本駅にて)少し前のこと。社会調査実習の経験のない1年生に、それがどういうものかを手っ取り早く分かってもらうために、尋ねた質問がある。「さて、このときの実習では14人の方にインタビューしました。対象者1人あたり平均3時間くらいかな。で、皆さんの先輩たちは、分析のためにその録音データをすべてパソコンで文字に起こしたんですが、どのくらいの字数になったと思います?」。ウブな彼・彼女たちの口から出てくる数字は、2万、3万、多くて5万字。ひと呼吸おき、にっこり笑って「57万字です」と言うと、畏怖とも尊敬ともつかないどよめきで、教室が揺れるのが分かる。

2011年3月の東日本大震災と福島第一原発事故は、多くの人たちの人生を突如一変させた。2014年度の私たちの調査実習は、その未曾有の災害を機に熊本への「自主避難」を選択した人たちの意識と実態を探る、というものであった。57万字というのはそのときのインタビューデータの字数。むろん量が多ければいいというわけではない。だが、知らない人に3時間も話をしてもらうのにどれくらいの準備が必要か、さらにそれを文字に起こすのにどれほどの労力がかかるか、そして、その膨大なデータを読み込んで各自で論文をまとめるのにどれくらいの眠れない夜を過ごすか、これから調査実習に取り組む人にはぜひ想像してみてほしいと思う。

実際、ハードな実習であった。言うまでもなくきわめてセンシティヴなテーマであり、細心の注意を払ってなお予想外の問題が生じたこともある。分析原稿や報告書の編集方針を巡って、メンバー間での葛藤も日常茶飯事であった。

このように言うと、これから調査実習を受ける人は怖じ気づくかもしれない。大変そうだからと受講をやめておくのも、単位だけを目的にほどほどで手を抜くのも、各人の選択だろう。だがその前に考えてほしい。ただ楽をして本当に楽しいことなどあるのかと。スポーツや楽器と同じように、学問も、楽しさと大変さは往々にして表裏一体。真剣に取り組んだからこそ、普段接点のない人たちから深く話を聞くことができ、それまで表面的な付き合いだった学友たちと腹を割って話せるようになり、そして自分自身の意外な一面も発見できる。汗をかいて登ったからこそ見える景色がある。

完成した報告書『「自主避難」という選択』は、平均1万8千字の論文11本を所収した立派なもので、いまも専門の研究者の方々から頒布のご照会をいただいている。実際、震災から3年が経ったタイミングでの、避難現象の一側面を切り取ることができたと思う。と同時にその報告書には、参加した学生たちの大学生活の一コマも詰まっている。印刷された報告書を学生たちに渡すとき、これからの人生、この報告書は手元に置いておきなさいと伝えた。それが手元にあれば、仕事で挫けそうなときに背中を押してもらえるだろう、あるいは自分の子どもたちに、お父さん・お母さんが大学時代にどういうことを勉強していたか話してあげられるだろうと。

社会調査実習というのは、社会の現実を知るとともに、これからの自分を支えるものを作る授業でもある。大学時代を実りあるものにする上で、大いに選択に値する、と思う。

(2017年7月3日UP)

東日本大震災が日常生活に及ぼした影響を測る

―横浜市民のエネルギーに関する意識調査―

芝井清久(統計数理研究所データ科学研究系特任助教)・松本安生(神奈川大学人間科学部教授)

回収したデータを分析する学生たち

回収したデータを分析する学生たち(写真:神奈川新聞社提供)

2011年3月11日に発生した東日本大震災と福島第一原発事故は横浜市民の生活に大きな影響を与えた。これらの経験によって生活インフラにかかわるエネルギー問題に対する意識や節電などの家庭での取り組みは、どのように変化したのだろうか。また震災から2年が経過した調査時点でその意識や行動の変化がどのように継続あるいは変わってきているのだろうか。これらのことを把握することを目的として、2013年度の神奈川大学人間科学部人間科学研究科の「社会調査法(含む実習)A・B」では、20歳から79歳の横浜市民を対象に郵送法による調査(有効回答数782、回収率40.1%)を神奈川新聞社と共同で実施した。

調査項目の作成は、まず複数のテーマを教員と学生で定め、各テーマを担当する4つの班(学生4~5人ずつ)が個々の設問を作成した。学生たち自身が震災による生活の変化を経験していることもあって尋ねたい設問のイメージは比較的容易に浮かぶものの、どうしても類似した内容になりがちであった。そこで、社会調査に必要な客観的な視点を確保するためにも、政府や自治体、企業の政策にも目を広げて考えるように促した。エネルギー関連調査の新聞記事や研究を参考資料にして班ごとに異なるテーマに基づく設問の作成を担当してもらうことで、内容の多様性を確保することに努めた。

本実習は量的データの分析を実践する講義でもあるため、統計分析に使用しやすい回答データを得られるように選択肢を工夫することや、自由回答を避けて順序尺度やダミー変数に変換できる回答を得られる内容にするように工夫することが大切であり、この点も学生たちにとって悩みの種であった。しかしながら、一問作成するごとに要領がわかってきてスムーズに選択肢を作成することができるようになると、学生たちがさまざまなアイデアを出し合って改善できるようになり、最終的にはとても個性のある設問が出来上がった。もちろん学生たちは社会調査もデータ分析も初めての経験であるため未熟な点があることは避けられないが、班内で意見を出し合うことで図書館やコンビニといった日常的施設での節電や、市民の意識とSNSとの関係など大学生ならではのアイデアを思いつき、教員から見ても興味深い成果を上げることができた。

各班は主に自分たちの作成した設問のデータを用いてデータ分析をおこない、エネルギー問題に関する横浜市民の意見を明らかにすることを試みた。基本的に本講義の履修学生は2年次に社会統計学Ⅰ・Ⅱ(社会調査士の資格取得に必要な科目の一部)等を履修しているので統計学の基本は学んでいるが、自分たちで収集したデータを扱うことは初めてであり、分析結果をまとめることに苦労していた。しかしながら自分たちが収集した数百人の調査データから得られた発見は興味深いものであったようで、助言を受けながらも自分自身で分析結果を読み取り、自分たちなりの解釈をまとめた文書を作成することができた。慣れない調査の実施に苦労しながらも、調査票の完成、集計データの完成、そして分析結果のまとめといった節目で見せた満足げな表情はとても印象深かった。さらに上記の新聞記事を学生が見たときの雰囲気は、自分たちの調査結果が地元新聞の一面を飾ったという事実がとても誇らしいものであったことをうかがわせた。

これまでには、神奈川新聞社との共同調査の記述が企業の目に留まって就職活動の際に面接に呼んでもらった学生もおり、社会調査法の実習が学生の将来の展望に貢献できたことは非常に喜ばしいことである。同時にこの講義の経験が社会人になってからも生かされていることを願ってやまない。

(2017年1月26日UP)

本物の調査で質問項目づくりを学ぶ――現実との葛藤が生み出すドラマ

中村高康(東京大学大学院教育学研究科教授)

東京大学教育学部比較教育社会学コースの必修授業「教育社会学調査実習Ⅰ~Ⅳ」では、本物の調査のプロセスをすべて実際に体験することを重視しています。そのため、調査対象は本物の中学生、それも東京都某区の公立中学校生徒全員が対象の悉皆調査です。調査の実施にあたっては、学校のご迷惑にならないように注意を払いながら調査計画を進めることはもちろん、学校が別途実施する学校評価のためのマークシート調査を代行して印刷・集計し、そのデータをお渡ししたりという社会活動的な作業もやっています。

とりわけ調査票作成のための質問項目づくりは、本物の調査であるがゆえに現実的制約が大きく、それが履修者の探求心や知的願望とぶつかり合って、悲喜こもごものドラマを生み出します。といいますのも、学校で実施可能な調査の分量は限られている一方で、実習を履修する学生の数は20人前後もいるので、調査票に組み込める一人当たりの質問項目の分量はおのずと限られてくるからです。長い時間をかけて作った質問でも、別の学生が微妙に違う表現で類似の質問を作ってきたりすると、似たような質問はいくつも入れられないということになり、どちらかがあきらめたり、あるいは相談して妥協的なワーディングにするといったことも起こってきます。時には学生同士で励まし合ったり慰めたり、逆に「この質問、必要ですかね?」などといった論争に発展したりすることもあります。

こうして厳選された質問群は、事前に調査協力校と教育委員会に送られ、チェックを受けることになります。ここでも、学校や教育委員会から「不適切」等との指摘を受けることがあり、指摘された質問を作った学生は再度、頭を抱えることになります。時には、大切にここまで育ててきた(?)質問案をあきらめるという苦渋の選択も生じます。

2016年度の最終検討合宿の様子

2016年度の最終検討合宿の様子このような過程を経た後、調査票作成の総仕上げとして1泊2日の最終検討合宿を8月に行います。ここでは夜遅くまで、調査票のレイアウトや文字の大きさなど細かい部分も含めて最終的なチェックを全員で行い、調査票を完成させます。数か月にわたって格闘してきた調査票が出来上がると、おのずと拍手が沸き起こります。

このように現実の制約が大きいなかで質問項目づくりをすることは、履修者にとっては難しい作業ですが、非常に貴重な学習機会になっており、また苦労した分だけ良い思い出にもなっていることが多いようです。

(2016年10月20日UP)

山村で「社会」と出会う:東京都西多摩郡檜原村の調査実習から

小笠原尚宏(常磐大学人間科学部現代社会学科助教)

本調査(世帯調査)

本調査(世帯調査)「限界集落」(高齢化率が50%を超えた集落)という言葉を聞いたことはありますか? 農山村では、住民の共同作業や互助が地域生活を営む上で欠かせませんが、高齢化の進行によって、これらが困難を来します。東京都西多摩郡檜原村は、この限界集落に位置づけられる小集落が点在する山村です。私たち学生15名+教員の実習班は、大都市近郊にありながらも過疎・高齢化が進む檜原村を調査地として、そこに生きる人々の「今」を捉えようとしました。

実習でまず取りかかるのが調査企画の立案です。漠然とした疑問を具体的に把握できる課題に落とし込みます。たとえば「住民生活は?」という疑問を、「誰と関わっているのか?」「近所づきあいは?」といった調査課題に繋げていきます。各自の調査課題が固まってきた7月に3日間の予備調査を実施。地域の世話役の皆さんを対象として合同でインタビューを行いました。調査地に初めて足を踏み入れた学生は・・・、「できないこと」を思い知らされます。「調査日誌」には、「メモを取るのに必死だった。話について行くだけで精一杯になり・・・」など「できなかった」後悔であふれています。初対面の、かつ異世代の人々とのコミュニケーションの難しさを実感させられます。

大学へ戻り、各自の課題を盛り込んだ調査票を作成。9月、本調査として再度檜原村へ。これは調査範囲の全世帯を対象として7日間に渡って行うもので、その1日の流れを紹介すると・・・

7時 起床。自炊した朝食を済ませ、昼食用のおにぎりを各自作成。 8時 宿舎を出発。二人一組で移動。檜原村には車道が付かず、福祉モノレール(農業用モノレールが乗車可能になったようなもの)や幅1メートルほどの山道のみが通じている小集落が点在していますが、このような地域の担当になると1~2時間程度、「登山」することになります。

9時頃 地図を頼りに対象世帯を見つけ、調査への協力を依頼。お話を伺って調査票にまとめます。以降、この繰り返し。

18時 宿舎に帰還。調査票を整理し、この日の成果報告。夕食、入浴、就寝。

毎夜、暗い顔をして宿舎に戻ってきた学生も、日が経つにつれ何やら一人前の顔つきになってくるのが不思議です。終盤には、「おにぎりだけでは可哀想だから」と昼食を頂いたり、あるいはお土産の野菜を持ち帰ってくるなど、現地にとけ込む学生も現れてきました。

入力・集計・分析、そして三度目の現地調査となる補充調査(4日間)を挟んで、調査報告書『奥多摩・近郊山村の人と暮らし』を執筆・発行しました。

実習は、社会調査の実際を学ぶことを目的としていますが、私たちの班ではこれに加え、現実の社会を身をもって知ることも課題としています。そうした観点からみると、檜原村での実習はきわめて刺激に富んだものでした。住民によって維持されている共同水道をはじめ緊密に展開する近隣関係や互助など、山村での生活を持続可能にしている社会のあり方を実地に学ぶ貴重な機会となりました。また、離村、廃村といった言葉と共に、Iターン、他出子のサポート、NPOの立ち上げ、交流人口・・・といった、いわば現代山村の課題とそれへの対応が凝縮して確認されました。学生たちは、歩く・見る・聞く活動を通じて、本や新聞やテレビや・・・ではない、リアルな経験として山村の生活や文化、課題に触れていきました。そこには、教室では学び得ない世界が広がっています。

実際に地域に入り、地域の皆さんから教わり、学び、知り、考え、悩みながら「社会」と出会う。そこに社会調査の魅力があります。調査実習は、その入口になっています。

(2016年4月1日UP)

社会調査実習の醍醐味と意義

―「都市のコミュニティ形成・まちづくりと担い手」調査から―

和田清美(首都大学東京都市教養学部教授)

完成した調査報告書(左)とその点訳本

完成した調査報告書(左)とその点訳本社会調査は、いうまでもなく社会の現実を掴みとる科学的方法である。しかし、現地調査に入ると、調査の「困難性」と同時に「楽しさ」を実感する。この実感を経験できることこそ、社会調査実習―現地調査の醍醐味であると、筆者は常々思っている。では、調査の「困難性」と「楽しさ」とは何か。ここでは、筆者が2012年度担当した社会調査実習「都市のコミュニティ形成・まちづくりと担い手」調査(2012年7月~9月、東京都西東京市のNPO・ボランティア団体202ケースを対象に質問紙を用いた面接訪問調査を実施し93ケースの回収=回収率46%)に参加者した学生の「調査の感想」を紹介しその一端を提示したい(『NPO・ボランティア団体の実態と担い手に関する調査―東京都西東京市の社会調査実習報告』首都大学東京都市教養学部和田研究室、2013年3月)。

【感想1】「調査を開始してからしばらくは大変さばかりを感じていたが、次第に慣れてくるとその大変さのなかの楽しさを見出せるようになった。人と出会うということ、人と言葉を交わすということがどのくらい貴重で大切なものかを理解できたからだ。今回の調査では、調査内容だけでなく、代表の方それぞれの人生観や生きていく上でのモットーなどをお聞きすることが何度もあった。その話を受けて、私は日々の自分の生活を振り返り、反省する点がいくつもあった」(報告書p159)

【感想2】「調査を実施する前は精神的に辛くなるだろうという考えが頭にあった。実際の調査は面白味があった。普段自分が触れる機会がない領域・現場を直に見て、触れ、聞くことが出来、新鮮さというものがはっきり体中に実感できたのである。実際に点訳団体に調査に行った時は自分が触れる機会がない領域の話でかなり新鮮さが実感できた」(報告書p164)

本調査の目的は、NPO・ボランティア団体の組織実態と、リーダーの属性実態と団体活動歴の解明にあったが、上述のように、学生たちにとってNPO・ボランティアの最前線で活動しているリーダーへのインタビュー調査は、彼らの人生、生き方そのものにふれていることに気付き、それを自分への問いとして受け止め、自分とは異なる世界への新鮮な驚きと発見を知ることになる。学生たちはこれらを調査の「楽しさ」として述べているが、これらの記述からは、被調査者(リーダー)と調査者(学生)との間に相互理解、相互了解を読み取ることができる。これこそ社会調査実習の意義であると筆者は考えている。

最後になるが、添付の写真は、調査報告書とその点字訳本である。点字訳本は、上記の【感想2】を書いた学生がインタビューした点訳団体から「調査報告書の点訳本を献本したい」との申し出がありいただいた。これこそ、調査実習時における調査者(リーダー)と調査者(学生)との相互理解、相互了解の証として受け止めている。

(2016年2月12日UP)

異文化をめぐる冒険

松浦雄介(熊本大学文学部総合人間学科教授)・慶田勝彦(熊本大学文学部総合人間学科教授)

皆さんは炭鉱と聞いて何を思い浮かべるでしょうか?地下何百メートルの暗闇の中での危険な労働?黒く汚れたヘルメットと作業着を着込んだいかつい男たち?主要エネルギー源の座を石油に取って代わられて斜陽化した産業?映画『フラガール』?あるいは何も思い浮かばない人も多いかもしれません。実際、私たちは約30人の学生たちと一緒に、九州の三池炭鉱をフィールドに社会調査実習を行っており、学生の中には地元の近くに炭鉱があったという人も結構いるのですが(九州にはかつて多くの炭鉱がありました)、そんな人でもとくに炭鉱と接点のないまま育ってきたという場合が少なくありません。炭鉱特有の語彙や知識があいまって、容易に近づきにくい雰囲気をいっそう醸し出しており、その世界に初めて触れる人にとって、炭鉱は一種の異文化として立ち現れます。そこに飛び込むためには、ある程度の準備(フィールドの下調べや調査計画の作成)が欠かせません。この準備を、調査実習では前期の授業で行います。学生は6〜8つの調査班に分かれ、班毎に調査研究テーマを設定し、調査計画を立てます。

夏休み期間中には、5日間現地に泊まり込み、班毎に連日インタヴュー調査を行います。フィールドではさまざまな困難に遭遇します。限られた時間の中、知らない場所で知らない人に会って話を聞くことの困難に加え、相手がこちらの思うように話をしてくれないときの焦りや、予想以上に重い話を聞くときの辛さなどが重なったときには、学生たちは疲れきった表情をして宿泊地に戻ってきます。しかし、日を重ねるごとに土地勘やインタヴュー勘を掴み、各自の創意工夫や班のメンバーとの協力によって困難に対処できるようになるにつれて、表情に自信が漲ってきます。最終日、炭鉱という未知なる世界を探求した彼ら彼女らは、精神的に一回り大きくなった姿を私たちに見せてくれます。

こうして得られたインタヴュー・データを、後期の授業をつうじて報告書『三池炭鉱―地域の記憶、世界の遺産』および『三池炭鉱―地域の記憶、世界の遺産2013』にまとめました。これらの報告書は新聞でも取り上げられ、また報告書がきっかけとなって、あるインタヴュー対象者の句集が再版されるといったこともありました。さまざまなかたちで調査の成果が世の中にしっかりと伝わったことを目にすると、一年間のさまざまな苦労にも意味があったと実感できます。

日常を離れた未知なる領域(フィールド)に赴き、そこでさまざまな困難に直面するも、知力と努力と協力によって乗り越え、最終的に貴重な何かを手にすること、そして一連の作業をつうじて自己自身が成長すること。これが、フィールドワークが私たちに与えてくれる経験の真髄です。すでにお気づきかもしれませんが、これは古今東西の冒険物語に見られる構造です。こういった冒険の舞台は遠く離れたところにあるとは限りません。炭鉱がそうであるように、実は私たちの日常からそう遠くないところにも存在しています。未知の世界に驚いたり戸惑ったりしながら、私たちが生きる<今>を解読する重要な手がかりを掴むこと。フィールドワークとはそのような知的冒険であり、そして調査実習とはこの冒険を生きる一つの機会なのです。

(2015年4月13日UP)

泣いた、笑った、焦った、汗かいた、そして達成感の実習万歳!

桜井 三枝子(元大阪経済大学人間科学部教授・南山大学ラテンアメリカ研究センター客員研究員)

大阪経済大学・人間科学部・メディア社会コースの「フィールドワーク実習I, II」のシラバスには、調査倫理を基本とし映像技術を学習・活用すると明記し、従来の文字、音声、写真(静止画)の記録や聞き取りに映像撮影(動画)を加え、現代社会で必要とするリテラシーを習得させることを目標とし募集したところ、11人が応募してきた。海外調査の多い桜井が実践的フィールドワークについて指導し、都市社会研究に実績のある辻野理花講師がカメラワークによる映像実習を担当した。調査地として選んだのは農村部の兵庫県篠山市の福住地区と、都市部の神戸市東灘区である。よそ者が入りやすい機会として祭礼イベントに注目し学生を動員した。以下が実習中に聞こえてきた彼らの「呟き」である。

Tさん「資料と野帳を携帯し忘れて、現地で凍り付いた。甘かった!」

F君「泊りがけで祭りを撮影し濃い思い出となった。氏子さんたちが神社境内へダンジリを押しあげていく時や、曲がり角をうまく回していく時が最高潮で、祭りのど迫力には驚いて鳥肌たった。その感激を映像作品に表現するのは別問題で難しかった!」

Tさん「事前調査の大切さを知りました。自分たちに映像作品が作れるか不安な気持ちでした。初めてビデオカメラを持って、ドキドキしながら話者の表情を映し出すために顔の角度や光の具合を学びました。」

Nさん「最初は何を聞いて何を撮ったらいいのか、ものすごく不安でした。でも福住の人たちの歓迎を受けて、気付いたらフィールドワークに打ち込んでいました。山車に乗せてもらって、飲み物やおにぎりの御接待を受けて、お話を聞けてすっごく楽しかった。」

H君とF君「映像編集作業は一番辛かったす。まず映像ソフトの使用法を学び、膨大なレコーディングシートの記録を延々と続け、各班で上映会に間に合わせるために作品を完成するには、めっちゃ時間と神経を使いました。」

KさんとYさん「1年間をふりかえると、教室の講義とちがって実社会の人々を相手にドギマギしながら実習して、大学の授業でここまで一生懸命に取り組んだ活動は初めてなので、得るものが多かった。大学に入って良かったと思った。」

こうして彼らは4本の映像作品を作成し、2月に篠山市内で、3月に神戸市内で上映会を開催する機会を得て、現地に作品を還元でき、実習の成果を『まつりがつくる家族の絆と地域の絆』と題する報告書とDVDを制作し関係者に謹呈できた。

(2015年4月13日UP)